- Detalles

Lic. Francis Muñoz Calvo

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED es una instancia de investigación que ha desarrollado diferentes iniciativas de investigación que desde sus inicios ha trabajado junto con sectores y poblaciones de diferentes partes del país. Particularmente la investigación junto con organizaciones y gremios campesinos del país ha estado presente desde su fundación y en los últimos años se ha consolidado una agenda de trabajos con la población campesina del Valle del Diquís, en la zona de Buenos Aires de Puntarenas en la zona sur.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED es una instancia de investigación que ha desarrollado diferentes iniciativas de investigación que desde sus inicios ha trabajado junto con sectores y poblaciones de diferentes partes del país. Particularmente la investigación junto con organizaciones y gremios campesinos del país ha estado presente desde su fundación y en los últimos años se ha consolidado una agenda de trabajos con la población campesina del Valle del Diquís, en la zona de Buenos Aires de Puntarenas en la zona sur.

Con entusiasmo durante este año 2023 hemos llevado a cabo la II generación del curso “Introducción a la agricultura orgánica” en el distrito de Biolley de Buenos Aires. Una iniciativa docente que desarrollamos desde el año anterior y que en esta ocasión replicó parte de la experiencia que tuvimos en el año 2022 en el distrito de Potrero Grande (Videos sobre curso en Potrero Grande). Para este año la comunidad de Biolley ha recibido esta propuesta que articula pedagogías docentes sobre agroecología y nuestros diagnósticos de investigación.

Con entusiasmo durante este año 2023 hemos llevado a cabo la II generación del curso “Introducción a la agricultura orgánica” en el distrito de Biolley de Buenos Aires. Una iniciativa docente que desarrollamos desde el año anterior y que en esta ocasión replicó parte de la experiencia que tuvimos en el año 2022 en el distrito de Potrero Grande (Videos sobre curso en Potrero Grande). Para este año la comunidad de Biolley ha recibido esta propuesta que articula pedagogías docentes sobre agroecología y nuestros diagnósticos de investigación.

A través de diferentes sesiones de trabajo hemos repasado diferentes conceptos y técnicas para la elaboración de bio-insumos que tienen por objetivo sensibilizar e introducir a poblaciones campesinas al mundo de la agroecología. Las poblaciones participantes son personas adultas de Biolley y también se han incorporado personas del territorio indígena de Boruca, con las que hemos compartido diferentes conocimientos sobre agroecología y agricultura orgánica. Y desde el pasado 4 de noviembre la profesora Vanessa Chaves se incorporó para abordar diferentes temas tales como: Características físico-químicas del suelo, manejo integrado de plagas, planificación socio-productiva, coberturas y biomasas, así como algunos rudimentos para la elaboración de lactofermentos, bioles y micro-organismos de montaña.

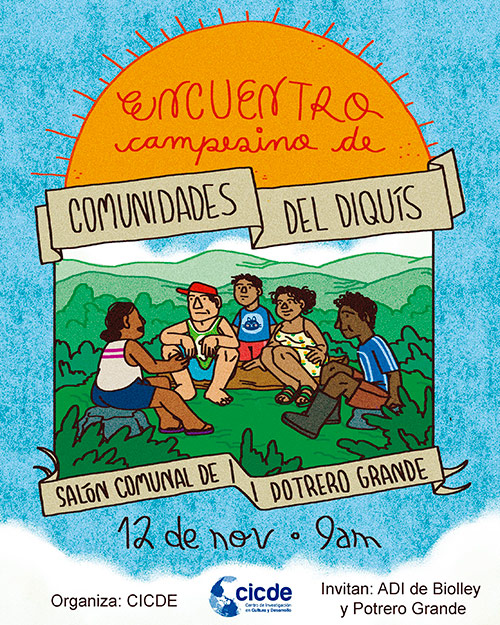

Y también como parte del cierre de las actividades del curso este próximo domingo 12 de noviembre tendremos un Encuentro Campesino de Comunidades del Diquís donde reuniremos la presente generación del curso con la generación del año anterior en una actividad con una serie de charlas e intercambios de semillas. Se trata de una actividad completamente para todo público y de acceso abierto.

Y también como parte del cierre de las actividades del curso este próximo domingo 12 de noviembre tendremos un Encuentro Campesino de Comunidades del Diquís donde reuniremos la presente generación del curso con la generación del año anterior en una actividad con una serie de charlas e intercambios de semillas. Se trata de una actividad completamente para todo público y de acceso abierto.

El objetivo de estas actividades docentes e intercambios comunitarios es llevar nuestros diagnósticos e investigaciones a diferentes puntos de encuentro con sectores comunitarios de la región del Diquís. Al igual que otras regiones del país, esta región atraviesa una crisis agroecológica caracterizada por el deterioro de los suelos y su capacidad productiva, derivado de malas prácticas relacionadas con el uso excesivo de agroquímicos, el uso excesivo de insumos agro-industriales y la erosión frente a la falta de prácticas de conservación de suelos. Por tanto, los espacios para compartir conocimientos y sensibilizarnos con las prácticas de la agroecología y la agricultura orgánica son fundamentales.

Con esto el CICDE aporta desde la investigación, la acción social-extensión y la docencia herramientas y actividades que colaboren a la construcción de una nueva cultura productiva con las poblaciones vecinas de tres distritos del cantón de Buenos Aires.

- Detalles

Lic. Andrey Pineda Sancho

En las últimas décadas, América Latina, al igual que otras regiones del orbe, ha sido testigo de un marcado aumento en la adopción de prácticas políticas de orientación populista. A lo largo de todo el subcontinente, han surgido liderazgos y proyectos políticos capaces de ganar notoriedad a través del uso de una performatividad política carismática, emocional y polarizante. Estos proyectos han explotado las justas insatisfacciones de la población en relación con las formas de democracia predominantes en la región (en particular, con las llamadas “democracias liberales”; muchas veces reducidas a simple instrumento de las oligarquías locales) y han crecido a expensas de estas.

En el caso costarricense, es evidente que la la irrupción de Rodrigo Chaves, hoy presidente del país, aceleró el “giro populista” de la dinámica política nacional y lo extendió hasta el plano de la gestión gubernamental. Ya desde su condición de candidato a la presidencia, Chaves incorporó en su repertorio político algunos de los rasgos más sobresaliente del estilo populista . Desde temprano eligió un lenguaje sencillo y emotivo para conectar con las sensibilidades y descontentos de los sectores populares de la población; se presentó a sí mismo como una persona con orígenes humildes y alejados de los sectores que han gobernado al país a lo largo de la historia; y ha alimentado una polarización sistemática entre el “pueblo común”, del cual él pretende erigirse como legítimo representante, y las élites políticas y económicas (“ticos con corona”) que, según su narrativa, le han dado la espalda a las necesidades de las personas de “a pie” y han convertido a la política y al Estado en plataformas al servicio de sus propios intereses. En esa misma línea, Chaves ha puesto en tela de duda la legitimidad de instituciones como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, a las cuales suele acusar, un día sí y otro también, de formar parte de la “élite corrupta” y de no representar los verdaderos intereses del pueblo. Con lo cual ha minado la confianza pública en estas instancias, no tanto para provocar que estas se auto reformen en lo que corresponda (pues, en realidad, tanto para populistas como para no populistas debería ser claro que tales instituciones arrastran problemas estructurales importantes), sino para exaltar su propia figura y autoridad.

Como estudioso del fenómeno religioso, me resulta especialmente destacable la incorporación utilitaria de elementos religiosos y morales en el estilo descrito. En sus discursos y presentaciones, Chaves invoca constantemente a Dios y echa mano de metáforas religiosas con el fin de establecer una conexión simbólica y emocional con la población creyente del país (la mayoría, según diversas encuestas), pues a través de ello se muestra como un líder que comparte sensibilidades de la “gente común”. Asimismo, durante la campaña presidencial Chaves procuró mantener una postura conservadora en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se mostró afín a la agenda moral defendida por el activismo religioso conservador costarricense. Durante ese período, se presentó como una persona contraria al aborto, a la mal llamada “ideología de género”, a la instauración de un Estado Laico en el país, e incluso les prometió a los actores religiosos politizados revisar reglamentos como la “Norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico (o aborto impune)” en Costa Rica, la cual había sido motivo de disgusto entre los sectores conservadores desde la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).

Uno de los aspectos más interesantes de ese uso instrumental de lo religioso, es que Chaves se ha cuidado de mostrarse especialmente afín a alguna expresión religiosa en particular. Este ha procurado que sus alusiones a lo religioso sean lo suficientemente ambiguas y flexibles como para despertar la simpatía de las dos expresiones religiosas institucionales más importantes del país (al menos en términos de poder, representación e influencia), y ha tratado de realizar gestos capaces de complacer a las facciones más conservadoras de una y otra expresión. A la Iglesia Católica le prometió no alterar la confesionalidad constitucional de Estado costarricense, mientras que al evangelicalismo criollo le ofreció un mayor protagonismo potencial dentro de las estructuras de gobierno, dos ofrecimientos que atienden directamente a los intereses corporativos de dichas expresiones.

Una vez en la conducción del gobierno, sin embargo, las promesas realizadas por Chaves revelaron de manera transparente su carácter instrumental, pues si bien el presidente de la república no ha abandonado la pretensión de tener de su lado al activismo religioso conservador, y a los sectores de la población identificados con este, de momento sus acciones concretas no han estado a la altura de sus ofrecimientos. Pese a que durante el primer año de gobierno hizo apenas lo suficiente para mantener contentos a los integrantes de estos sectores (como dejar de utilizar la palabra “persona”, como complemento de “estudiante” o “docente” en las instituciones educativas del país; o empezar revisar, desde el Ministerio de Salud, la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico), durante el segundo año el impulso no sólo se ha desacelerado, sino que en algunos casos, como el relativo a la revisión de la norma técnica, de hecho se ha detenido; situación que ya ha empezado a incomodar a algunos de sus “aliados” originales y que poco a poco empieza a reducir la utilización del factor religioso por parte de Chaves a una dimensión meramente simbólica, y, hasta cierto punto, decorativa. Está por verse, entonces, si el “populismo religioso” articulado por Chaves logra tomar nuevos bríos en lo que resta del gobierno o si más bien decae estrepitosamente hasta revelarse como una mera fachada. Mientras tanto, habrá que prestarle atención a su evolución y a sus consecuencias.

Más artículos…

Página 23 de 48

Teléfono: +506 2527-2000

Teléfono: +506 2527-2000